El conocimiento podría no ser suficiente: aceptación de las comunidades energéticas a través de la brecha urbano-rural

Por Josep-Maria Arauzo-Carod, ECO-SOS & IU-RESCAT, Universitat Rovira i Virgili – @IND_LOC @ind-loc.bsky.social

En el contexto actual de emergencia climática las Comunidades Energéticas pueden jugar un papel importante para transitar hacia una sociedad más verde y sostenible, pero ¿de qué depende su aceptación social? Esta es una pregunta muy relevante dado que para implementar una comunidad energética es preciso que, previamente, exista una clara aceptación social de éstas. Esta es justamente la cuestión que junto con Jordi Jaria y Miguel Manjón nos planteamos en el trabajo “Knowledge might not be enough: acceptance of energy communities across the urban-rural divide”, aparecido recientemente en European Planning Studies donde, además, intentamos analizar hasta qué punto existe una brecha entre los ámbitos urbano y rural por lo que se refiere a dicha aceptación. Estas preguntas son el núcleo del proyecto Community Energy Systems, financiado por los fondos NextGenerationEU y llevado a cabo por investigadores de la Universitat Rovira i Virgili, que han analizado el papel de dichas organizaciones y, en concreto, los determinantes de su aceptación.

La transición hacia un modelo energético sostenible no es solo un desafío tecnológico. También lo es social, cultural y territorial. En este contexto surgen las comunidades energéticas, iniciativas colectivas en las que vecinos, empresas y administraciones locales se organizan para producir, compartir y gestionar energía renovable, aunque también hay otras experiencias con todo tipo de fuentes energéticas. En la UE, y particularmente en zonas como Cataluña, estas fórmulas se presentan como una vía clave para democratizar la energía, luchar contra la pobreza energética y fomentar la resiliencia.

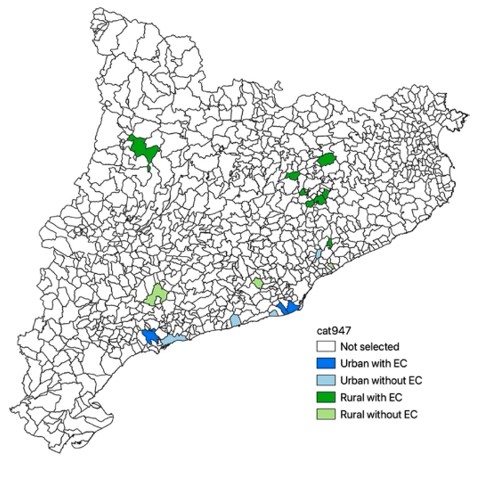

Municipios incluidos en la encuesta

En concreto, el trabajo se centra en Cataluña, un territorio pionero en la implantación de comunidades energéticas en España. Desde 2019, Cataluña cuenta con un marco normativo altamente favorable, y actualmente concentra en torno al 20% de todas las experiencias de este tipo en España. En este artículo se llevó a cabo una encuesta a casi mil personas residentes en 18 municipios, tanto urbanos como rurales, algunos con comunidades energéticas ya en marcha y otros sin ellas. El objetivo era medir hasta qué punto la aceptación depende de tres grandes factores: la conciencia ambiental (medida de acuerdo con el posicionamiento de los individuos encuestados sobre la eliminación de los combustibles fósiles o la apuesta por las energías renovables), el conocimiento sobre aspectos ambientales (el cual incluye desde acuerdos internacionales sobre clima hasta el simple hecho de saber qué es una comunidad energética) y el contexto social y territorial (el hecho de vivir en un municipio donde existen comunidades energéticas activas).

El trabajo revela algunos hallazgos que resultan de gran interés. Al respecto, la conciencia ambiental sí influye en la aceptación: quienes muestran mayor sensibilidad hacia el cambio climático y la necesidad de apostar por renovables son más proclives a apoyar las comunidades energéticas, a pesar de que se trate de un efecto no demasiado intenso.

En cambio, el conocimiento general sobre tratados internacionales o leyes climáticas no resulta relevante. Así, saber qué es el Acuerdo de París, la Ley de Cambio Climático o los compromisos de la Unión Europea en materia de energía no parece influir sobre la aceptación social de las comunidades energéticas por parte de la ciudadanía. Más sorprendente aún es que el conocimiento específico de lo que es una comunidad energética pueda tener efectos negativos sobre su aceptación entre las personas con niveles educativos medio-altos. Dichos resultados cuestionan una percepción a priori lógica, como que más información siempre lleva a mayor apoyo social. Sin embargo, el efecto del conocimiento es bastante más complejo y depende del perfil educativo, la posición en el mercado laboral o el territorio donde se vive.

Por lo que se refiere al papel del territorio, este artículo muestra que se trata de un factor relevante, dado que en las zonas rurales donde ya existen comunidades energéticas la aceptación es más alta. Allí, las dinámicas sociales de confianza, la proximidad social entre ciudadanos y, en cualquier caso, la mayor interacción entre los individuos tiene un efecto positivo sobre la aceptación. Por el contrario, en localidades urbanes donde la implementación de las comunidades energéticas tiende a ser más institucional y top-down (a menudo liderada por los ayuntamientos) se produce una cierta contención de la aceptación.

Este contraste sugiere que el diseño de la implantación de las comunidades energéticas no puede ignorar la dimensión espacial y que, por lo tanto, hacen falta políticas diferenciadas en función de los territorios. En este sentido, en las periferias rurales, con menor acceso a redes energéticas centralizadas pero mayor cohesión social, estas iniciativas pueden prosperar con una mayor facilidad, siendo que en los núcleos urbanos se requieren esfuerzos adicionales para su plena implantación. De este artículo pueden extraerse diversas lecciones de cara a una implantación satisfactoria de las comunidades energéticas. En primer lugar, se sugiere priorizar su implantación en áreas rurales, donde la aceptación inicial es mayor y las comunidades pueden crecer rápidamente y convertirse en referentes para otros territorios. En segundo lugar, es necesario que las campañas de promoción de las comunidades energéticas se adapten a diferentes perfiles, dado que la aceptación de éstas depende en buena medida de factores individuales como el nivel de estudios o la situación laboral. En tercer lugar, es necesario asumir que los esfuerzos inversores deben ser más abundantes en los ámbitos urbanos, a efectos de vencer las mayores barreras existentes en éstos. Y, en cuarto lugar, resulta imprescindible eliminar obstáculos legales y regulatorios que puedan frenar la implantación de las comunidades energéticas.

En definitiva, los poderes públicos tienen que ser conscientes que no es lo mismo impulsar una comunidad energética en un pequeño municipio pirenaico que en una ciudad metropolitana. De este modo, la clave está en adaptar las dichas políticas a las características sociales, económicas y culturales de cada territorio. Y es que el espacio, también para las comunidades energéticas, importa.

“La riqueza de las regiones” constituye un instrumento de comunicación e intercambio de ideas promovido por Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). Para más información sobre la actividad de AECR visite su Página Web o síganos en Facebook, Linkedin, Youtube y/o Twitter.