La divergencia en pobreza entre las Comunidades Autónomas

Por José María Larrú

En este artículo recientemente publicado analizo la posible convergencia absoluta y condicional de la pobreza entre las CC.AA. obteniendo como resultado la existencia de una divergencia condicionada en el riesgo de pobreza monetaria y, mucho más influyente, en la desigualdad. Esto quiere decir que la situación inicial del periodo analizado (2008-2021) es muy condicionante respecto a la evolución posterior. Además, el trabajo muestra que la tasa de paro, la cobertura de las rentas mínimas de inserción autonómicas y los pensionistas por habitante en cada CCAA, resultan significativos cuando se analiza la divergencia en pobreza bajo una metodología de datos de panel dinámicos capaz de abordar la endogeneidad entre las variables, la heterocedasticidad y -en menor medida- los errores de muestreo y las posibles variables omitidas.

Al considerar de forma conjunta la pobreza (tanto monetaria como no monetaria), la exclusión, la baja intensidad laboral, la renta por habitante y la desigualdad se evidenció la heterogeneidad de la dinámica de estas variables. Por ejemplo, en Ceuta disminuyó la pobreza, la exclusión, la baja intensidad laboral y la desigualdad, pero aumentó mucho la carencia material severa. Una evolución totalmente opuesta a la de Melilla, pues en esa ciudad autónoma subió la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la baja intensidad laboral, así como la carencia material severa (+6,3 p.p. casi duplicando el total nacional de 3,7). En Andalucía, creció la pobreza (+5,0 p.p) pero bajó la desigualdad (-0,7), mientras que, en Baleares, Ceuta y Extremadura, bajó la pobreza y también la desigualdad, mostrando que es posible este doble efecto beneficioso para la sociedad.

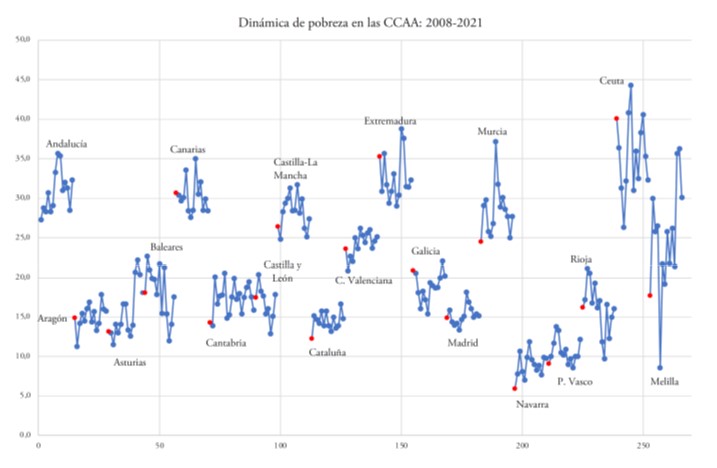

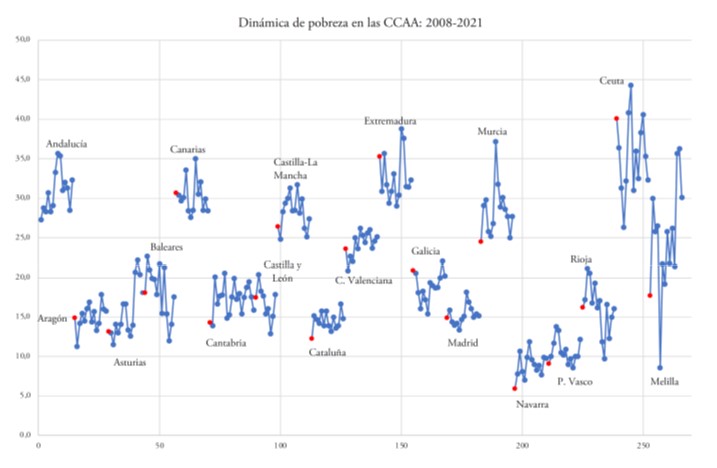

Como puede verse en la Figura, la evolución de la tasa de riesgo de pobreza es muy heterogénea en el tiempo y entre CCAA. ¿Qué factores lo pueden explicar?

En el trabajo se consideran variables relacionadas con el mercado de trabajo (como la tasa de desempleo, el salario promedio del decil más bajo o el trabajo temporal), la formación (como el abandono escolar temprano o la población con estudios superiores), y algunas prestaciones sociales, como la tasa de pensionistas per capita y la cobertura de las rentas mínimas de inserción. Se identificaron como estadísticamente significativas la tasa de paro, la cobertura de las rentas mínimas y la tasa de pensionistas. Sorprendentemente, no se logró identificar ninguna variable relacionada con la formación.

También es interesante el hallazgo de que estas variables dejen de ser explicativas cuando se considera el indicador de la pobreza no monetaria (la carencia material y social severa), lo que refuerza la necesidad de un tratamiento complementario y diferenciado entre la pobreza exclusivamente monetaria y la exclusión social no monetaria (de hecho, su correlación promedio es de 0,51).

Las consecuencias del estudio son de interés. En primer lugar, porque -mostrada la divergencia- no debe esperarse que la simple “inercia” temporal erradique la pobreza en las CCAA y logre un mercado más unificado y una mayor cohesión territorial y social del país.

En segundo lugar, la literatura que analiza la pobreza en el nivel subnacional o descentralizado identifica que la diversidad de sistemas de bienestar tiende a generar mayores variaciones en la pobreza dentro de los países siendo España junto a Italia, Austria o Suiza uno de los modelos descentralizados menos coordinados lo que genera tensiones entre los territorios, dando lugar al “dilema federalista”. Por una parte, las CCAA quieren reclamar con fuerza su jurisdicción y competencia en servicios sociales, pero por otro se enfrentan a las limitaciones recaudatorias, superiores a las del Estado central. Con la creación en 2020 del Ingreso Mínimo Vital por la administración central, el análisis de la coordinación o posible sustituibilidad entre prestaciones nacionales y autonómicas reclama un análisis detallado que ya no se aborda en el trabajo.

En tercer lugar, son interesantes los efectos demográficos. El trabajo mostró cómo a mayor tasa de población jubilada por numero de habitantes en la CCAA más crece la pobreza monetaria. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (la fuente principal de los datos) muestra que -excepto en los tres primeros años de la crisis económica de 2008- la tasa de pobreza de los mayores de 65 años es sistemáticamente inferior a la nacional, y mucho menor a la de los menores de 16 años (pobreza infantil). Es claro que las pensiones protegen contra el riesgo de pobreza, pero nuestro estudio las evidencia indirectamente como factor de divergencia condicionada entre territorios.

Por último, será interesante seguir estudiando variables económicas de alto potencial explicativo que no resultaron estadísticamente significativas o robustas, como el salario medio del decil más bajo (que en el nivel nacional es siempre inferior al umbral de pobreza relativa), el porcentaje de población con contrato temporal (cuyas tasas de pobreza son sistemáticamente superiores a las del tiempo completo), las horas trabajadas o el nivel de estudios o el abandono escolar temprano.

“La riqueza de las regiones” constituye un instrumento de comunicación e intercambio de ideas promovido por Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). Para más información sobre la actividad de AECR visite su Página Web o síganos en Facebook, Linkedin, Youtube y/o Twitter.